Les eaux côtières

Les eaux côtières correspondent à la partie littorale des mers et océans. Elles sont en position d’interface entre les eaux de transition - estuaires, deltas et lagunes - et les eaux marines du large. Elles sont une véritable richesse pour la France, dotée de 18 000 kilomètres de traits de côte entre les territoires métropolitains et ultramarins -selon les calculs du SHOM, estimation faite à l'échelle de 1/1 000 000.

Les sites de données sur les eaux côtières

Le portail des aires marines protégées françaises offre de nombreuses informations sur les aires marines protégées en France métropolitaine et en Outre-mer.

Les classements et statuts sanitaires des zones conchylicoles sont accessibles sur l’Atlas des zones conchylicoles.

Consultez les informations sur l’ensemble des zones de production et de reparcage de coquillages.

Les données de qualité de l’eau des sites de baignade sont accessibles sur le site Baignade. Consultez les données sur l’ensemble des sites de baignade du territoire.

La cartothèque permet de rechercher, consulter et télécharger l'ensemble des cartes produites par l'Office français de la biodiversité (OFB)

Le site Pêche à pied de loisir diffuse de l'information vulgarisée sur les bonnes pratiques de pêche à pied et sur les actions et résultat des partenaires du réseau Littorea.

Le Portail National des données sur les Poissons Migrateurs (Ponapomi) comporte les données sur 11 espèces migratrices de France métropolitaine ainsi que des informations complémentaires.

Les données de qualité des eaux littorales (eaux de transition et eaux côtières) sont accessibles sur le site Quadrige. Consultez les paramètres physiques, les concentrations de substances chimiques, les inventaires d'espèces et l'hydromorphologie sur environ 300 stations de mesure.

Les rapports et données d’état des eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux côtières, eaux de transition, eaux souterraines), rapportées à la Commission européenne au titre de la DCE (Directive cadre sur l'eau), sont accessibles sur le site Rapportage.

Le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom) est l’opérateur public pour l’information géographique maritime et littorale de référence. Accédez à une partie des données sur le site du Shom.

1

-

Les eaux côtières, lisière de l’océan

Au contraire des eaux de transition - au sein desquels l’eau douce se mélange à l’eau salée, les eaux côtières sont des écosystèmes systématiquement salés. Les apports d’eau douce du continent peuvent toutefois provoquer des différences de salinité d’une eau côtière à l’autre.

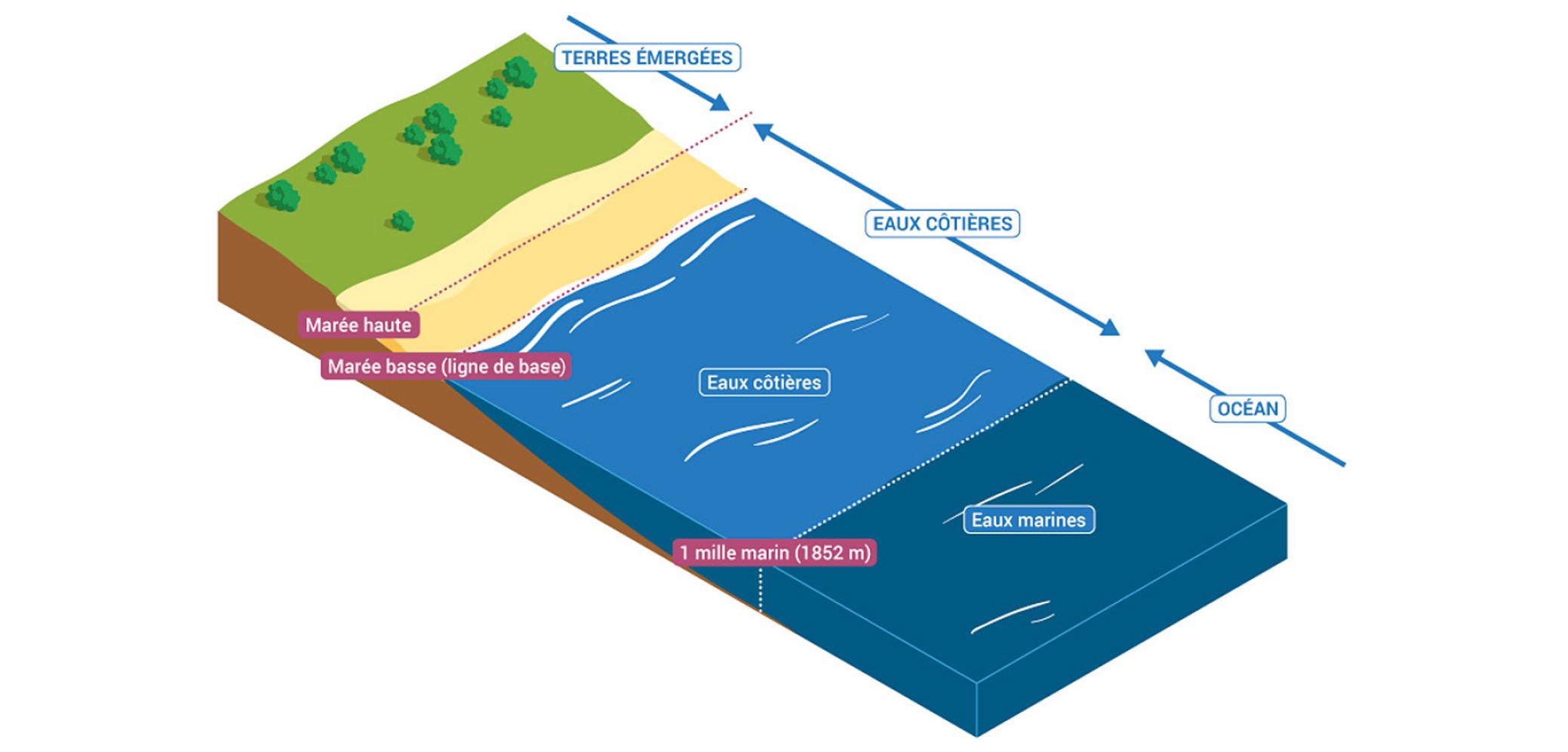

Au niveau de la côte, elles se situent dans la zone de balancement des marées pour l’Atlantique, la Manche et la Mer du Nord. En Méditerranée et certaines zones où l’influence de la marée est inférieure à 1 m, elles sont définies par la ligne de base droite. Vers le large, leur limite est plus difficile à positionner puisque le passage de l’écosystème côtier à l’écosystème marin est hétérogène car il dépend principalement des fonds marins (de la bathymétrie et de la nature des fonds) et de la courantologie, elle-même relativement variable dans le temps pour un même lieu géographique.

Afin de disposer néanmoins d’une frontière identifiée, celle-ci est positionnée sur une ligne située à une distance d’un mille marin (1,852 km) au-delà de la ligne de base (droite ou normale), la ligne de base étant la limite à partir de laquelle s’étend la mer territoriale jusqu’à 12 milles marins de cette même ligne de base. La ligne de base normale correspond à la laisse de basse mer, « telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier » (c'est à dire les cartes du SHOM pour la France). Dans certains cas, (côtes profondément découpées ou bordées d'îlots, deltas, baies suffisamment profondes) des lignes de base droites, ne s'écartant pas de la direction générale de la côte, peuvent simplifier la limite de la mer territoriale (avec comme conséquence d'augmenter la surface des eaux intérieures de l'État côtier). Les eaux comprises entre la ligne de base normale (laisse de basse mer) et la ligne de base correspondent aux eaux intérieures. Les eaux intérieures et la mer territoriale constituent les eaux sous souveraineté française, par opposition aux eaux du large qui constituent les eaux sous juridiction française

2

-

Les eaux côtières dans le bassin versant

Dans le cycle de l’eau, les océans constituent le réceptacle final : suite aux précipitations, l’eau s’écoule dans les cours d’eau, traverse les continents et atteint les fleuves ou les estuaires pour se jeter dans la mer. Dernière étape avant les eaux marines, les eaux côtières reçoivent donc l’eau captée dans les bassins versants des fleuves (en savoir plus sur le bassin versant).

Pour cette raison, ce ne sont pas des écosystèmes strictement marins. Les eaux côtières sont en réalité fortement liées aux bassins versants par l’intermédiaire des fleuves. Les eaux douces apportées par ces derniers se mélangent à l’eau marine sous l’influence du vent, des marées et des courants côtiers.

3

-

Le littoral français

De par sa position en Europe et grâce à ses départements et collectivités d’outre-mer, la France possède un linéaire important de côtes. Il n’existe pas de mesure "officielle" de cette longueur, qui peut varier fortement selon les méthodes de mesure et les territoires inclus (notamment les îles). Toutefois, le littoral français comprend au moins 20 000 kilomètres de côtes (d’après le CEREMA)

En 2019, la longueur du trait de côte en France est de 20 000 kilomètres composés de 5 500 km de linéaire en France métropolitaine et de 14 500 km de linéaire en outre-mer. C’est le deuxième espace maritime mondial derrière les Etats-Unis.

Longueur du trait de côte en 2019

Sous l’influence de nombreux paramètres (force des vagues et des courants par exemple), les eaux côtières françaises présentent une extraordinaire diversité : nature de la côte, amplitude des marées, salinité, température, etc.

Le littoral français représente un patrimoine naturel et culturel inestimable, à la fois fragile et qui représente en même temps un véritable atout pour le tourisme et la qualité de vie.